珍·古道尔有一双坚定而深邃的眼睛,仿佛蕴含着某种自然之力。正是这份不可动摇的意志,驱使珍·古道尔在年轻时穿越半个地球,深入非洲丛林,开启了与黑猩猩相伴的传奇研究。也正是这份意志,支撑她在过去的三十年中,奔走于世界各地,宣讲环境破坏与栖息地丧失的紧迫性。在新冠疫情全球大流行之前,她每年有超过300天的时间在旅途中,呼吁人们关注地球的未来。终于,世界开始倾听了。

在展览中,艺术家们通过不同的媒介和材料,展现了他们对共情与直觉的理解。共情,作为一种超越个体局限的情感共鸣,使艺术家能够深入作品所表达的情感和情境之中,赋予作品更深层次的内涵。而直觉,则是艺术家内心深处的一种本能反应,引导他们在创作中突破传统观念,探索未知的领域。这两种力量相互交织,既有情感的温度,又有直觉的灵动,构成了艺术创作的驱动力。

此次展览旨在通过艺术的力量,致敬珍·古道尔博士,这位全球知名的环保主义者和动物行为学家,以其对黑猩猩的长期研究和对环境保护的坚定信念,影响了无数人。艺术家们通过作品,呼吁观众重新思考人与自然的关系,激发对自然的尊重与保护意识。正如珍·古道尔博士所言:“唯有理解,才能关心;唯有关心,才能帮助;唯有帮助,才能拯救。”愿我们都可以成为希望的使者。以下是与5位参展艺术家的交流,他们分享了各自的创作理念和对自然与生命的思考。

(人物按姓名拼音首字母排序)

对话 李琳琳

本次展览主题为“驱动力:共情与直觉”,你如何理解共情与直觉在艺术创作中的重要性?

李琳琳:共情与直觉是艺术创作中极为重要的驱动力。共情让我能够超越自身的局限,深入到作品所表达的情感和情境之中。无论是描绘人物、自然还是抽象的概念,通过共情,感受那些微妙的情绪、经历和渴望,赋予作品更深层次的内涵和情感共鸣。共情也使我能够站在观众的角度去思考,理解人们对自然、对生命的感知和情感。想象观众面对作品时的内心世界,帮助建立起与观众之间的情感桥梁,使作品能够触动人们的心弦。比如在《大林寺桃花园》中,通过营造一个充满诗意的园林空间,希望观众能够感受到那种意外发现世外桃源的惊喜与对自然的敬畏,就像白居易在诗中所表达的那样。

而直觉则是艺术家内心深处的一种本能反应,是艺术创作的灵感源泉之一。它如同一种潜意识的指引,在面对各种媒介与材料时,能够瞬间捕捉到那些稍纵即逝和偶发的想法。直觉不受传统观念与既定规则的束缚,它能引导我尝试新的表现形式、色彩搭配组合与构图方式,赋予作品独特的个性和生命力。依靠直觉探索未知的领域,挖掘内心深处最真实、最原始的创作冲动,让作品呈现出一种自然而然的流畅感与真实感。比如在作品中选择竹林、绢、纸等材料时,通过直觉感受哪些材料能够表达与自然的亲和力,以及在营造素雅意境方面的独特魅力。共情与直觉相互交织,既有情感的温度,又有直觉的灵动。

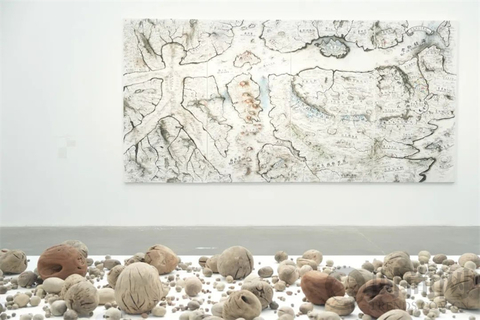

李琳琳,《大林寺桃花园》

竹林,绢,纸,植物,假山等

高2.9mx宽4.43mx长5.34m(尺寸可变),2024.10

珍·古道尔通过她的演讲、行动和影响力唤醒了更多人关心自然、保护动物的环保意识,作为参展艺术家,你希望通过此次展出的作品《大林寺桃花园》向观众传达什么样的影响或启发?

李琳琳:《大林寺桃花园》这组作品希望向观众传达出一种对自然和美好生活环境的向往与热爱,以及对“天人合一”这一古老哲学观念的思考。希望观众在欣赏这件作品时,能够感受到一种宁静与和谐。作品通过园林借景的方式,将明代宅院风格与唐宋写意山水园的传统相结合,运用水景、古树、花木等元素搭建出一个素雅的园林意境。希望观众在欣赏作品时,能够在这个宁静而美好的世界中,体会到中国古代园林所蕴含的“师法自然,融于自然,顺应自然,表现自然”的艺术理念。这种理念强调人与自然的和谐共生,尊重自然、保护自然,与自然建立起一种亲密而和谐的关系,在展览中希望营造出一个仿佛置身于世外桃源般的世界。在这里,暂时忘却外界的喧嚣,沉浸于自然的美好之中。

这组作品传达着一种对自然的敬畏之心。就像珍·古道尔博士一样,她通过自己的行动唤醒了人们对自然和动物的关爱,我希望作品也能够激发观众对于自然的尊重与保护意识。在这个小小的“桃花园”中,观众可以看到自然的美丽与脆弱,从而反思我们在日常生活中对自然的态度。同时,作品也传递出一种对未来的希望,就像白居易在诗中感受到的春天并未离去,而是藏在了山寺的桃花中,在人间四月芳菲已尽的时候,山寺中的桃花却刚刚盛开,给人一种意外的惊喜和感动。发现生活中那些被我们忽视的美好瞬间,感受自然的神奇与生命的顽强。

李琳琳,《新生》

多层木板、螺丝钉,2019.10

在你的创作中,童年的记忆和经历显然扮演了重要角色。能否分享一则童年时期的故事,或某个特别的时刻,它是如何影响到你后来的创作的?

李琳琳:小时候,我的母亲工作非常忙,我一直跟姥姥生活在一起。姥姥是一位心灵手巧的人,她会做各种手工,编织、刺绣样样精通,她会亲手为我做鞋子、小棉袄、小手套等,每一针每一线都倾注了她对我的爱与关怀。这些经历使我不仅学会了耐心和细心,还感受到劳动的乐趣与价值。这些童年经历在我的心中种下了深深的种子,也对我的创作产生了深远的影响。我尝试将姥姥的手艺融入我的作品中,使作品既有现代感,又保留着传统手工的温度。这些童年记忆不仅塑造了我的性格,也成为我在创作中不可或缺的灵感源泉,促使我在作品中融入对自然和生活的感悟。例如在2019年10月完成的《新生》这组作品,使用大量的木板拼接组合成巨大的蛋形,选用多层木板切割、拼接、打磨、抛光、打木蜡油等传统手工方法来制作,一圈圈像年轮一样的纹理代表着生命意志的复活。在《大林寺桃花园》这组作品中,竹林与庭院不仅是自然的象征,也承载了我对童年时光的怀念与对自然之美的感悟,艺术既是视觉的表达,亦是情感的延续与记忆的重现。在日常生活与创作中更注重捕捉自然生命中那些细微却又震撼人心的力量,希望通过艺术作品将这些力量传达给观众,在作品中不断探索如何用艺术的语言来表达人与自然的关系,希望观众也能够感受到大自然的魅力与力量。

李琳琳,《瞭望塔》,2024

李琳琳,《一个七天的世界》,2024

对话 李钢

在你的创作中,如何通过对材料的直觉来强调事物自身物质性的内在精神及张力?

李钢:我觉得,任何事物自身都存在着某种独特性,尤其在艺术的语境中更为明显。这份独特性落实到具体的事物或材料上,就可以理解成某种“能量”或“精神”。而这种来自物质的能量和精神,正是其自身综合因素的集合,是一种隐藏在物质之中的精神,我把它理解成“物质性”。

它好比中药里药材的药性一样,药性的强弱,光靠眼睛观察是不够的,还得对症下药,还得亲身去体会、去感受。艺术的实现也同样如此。作为艺术家,我觉得最理想的状态,不是通过令人惊叹的技术来使用物质材料,以此彰显艺术家高超的控制和调度能力。反之,要相信感觉、相信灵感,通过个人的感受去接近材料的物质性,去释放出材料自身的能量与精神,让艺术家的参与使物质材料在恰当的艺术实现中,从遮蔽的状态走向无蔽的状态,最终让作品的形态独立于艺术家之外。

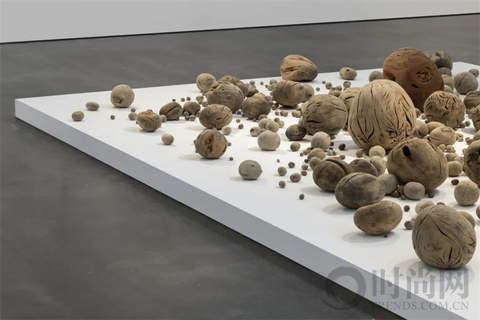

你提到《念珠》与《河流》在创作思路上的一致性,能否分享一下你是如何实现这种转变的?

李钢:关于作品《念珠》,2011年,我回老家云南,找到了一棵树。那棵树已经枯死,应该有几百年了。我把整棵枯树的树杈和根系尽可能地保留下来,打磨成球,以球体为单位来描述大树一生的生长可能。当一颗种子从一颗芽长成一棵树,都会经历一个比较重要的分叉点,这个分叉点就是树生长的生命节点。正是这些不同的节点,才形成了这棵参天大树。节点就是生命的选择,也是命运的必然。对于树来说,“树杈节点”意味着方向,意味着可能。那么人呢?我们是否也会追问自己一生的“节点”在哪儿?我借用枯树的一生,以此方式试图找出生命中的必然,也是对过去的一种回望。

十年后,世界遭遇全球新冠疫情,对我影响挺大的。在那段时间里,我做了一些不同的作品,《河流》就在那个阶段诞生了。当时我突然意识到,个体生命是很可贵的,个体的生命节点很灿烂,但在个体里只有“我”,没有“我们”,而生命的朝向却是整体的。从人到人群到种族,从你到我到我们,我总觉得《念珠》是“我”,是从一棵树的个体生命节点对个体命运轨迹的总结,是一种以个体生命立场来看待命运的人生观,可以理解成是以“我”或以“你”的个人立场来看待命运。而《河流》则是“我们”,是以不同树木的群体生命节点,来对群体命运的归宿进行反思,思考的是从“我”到“我们”共同命运的最终走向,是一种以群体生命立场来回溯命运共同的世界观。所以我觉得它不应该只是一个个体生命的总结,它应该有另外一个形态、另外一个阶段。这时候我觉得《河流》应该出现了,它就是《念珠》的第二个阶段,从个体到群体生命的一个升华。

后来在实现作品的时候,我找到一些被折断的或者是枯死的树枝,有的是一个树杈,有的是路边的一两个树枝,然后把它们收集起来,桃树、柳树、樟树等各种树都有。把树枝磨掉以后,呈现出一个随形球状的分叉点,这正是节点原来的形状,我也不会再按照个人的美学要求把它精确到一个圆球,留下的只有节点的原始面貌。当我把这个东西呈现出来以后,感觉到《河流》成立了,然后我就不停地找这些枯死的树枝,就这样日积月累地去做。多年以后,在家人的帮助下,一起实现了《河流》这件作品。确切地说,《河流》并不是一个系列作品,它应该是完整的一部作品,是以时间与生命来持续完善的艺术事业。

现在做到《河流》这个阶段,我感觉作品已经从个体走向了群体,这件作品对我来说很重要,它里面包含了很多时间和生命的东西,最后的归向就是命运。时间很抽象,一旦聊到时间,人就会作为一个尺度来衡量时间。在人的生命里面,时间就是命运的河流。时间、河流与命运的流向一致,它们在此汇聚成了整体。这个作品让我产生了某种悲剧感,一种来自生命的悲剧感,并不是说哪一个具体生命个体,而是全人类的命运悲剧。悲剧的结果是什么?意义是什么?有时候我在想,以这样的问题来反思生命的存在、反思生命的意义,其实就等于是用最虔诚的姿态来把握现实、把握现在。

李钢,装置《河流》

木,2020

你如何看待物体在地理、时间、历史中的作用,这些概念是如何融入你的作品中的?在《河流》中所表现的生命总结,是否有某种个人经历或生命体悟为基础?

李钢:时间是个大问题,不过对于人而言再大的问题最终都会回到日常,只有回到日常时间才会变得确凿。当你提到物体、地理、时间、历史这几个词的时候,我突然想到了我的一件作品《智齿》,我想用这件作品来回答。北京有一条河叫亮马河,是颐和园的支流,亮马河流到我家楼下这一段叫东坝河,2021年枯水季节的时候我在河里捞了一些沙子,用这些沙子制作出了一款砂纸,下面这几句话是砂纸背面印刷的文字:

智齿

不要再惧怕时间

那些我们所经历过的或是被遗忘的事物

都将化成沙尘永恒于其中

沙尘是时间对世界洗礼后的证据

它隐藏着文明的痕迹

纷呈着历史的过往

它在一定的条件下消散

又会在一定的条件下汇聚

当遗迹中的沙尘

被制作成为消磨物体的工具砂纸之时

以往砂纸的单纯打磨

便演变成了

以文明的痕迹对现实事物的洗涤

借历史的过往对当下现实的修正

2021年北京 东坝河

对话 李满金

在《虎山行》中,你是否使用了特定的艺术手法或符号来传递某种精神意义或象征?在创作《虎山行》时,是如何将个人成长经历与自然景色结合在一起的?

李满金:《虎山行》的创作植根于我对精神性的长期探索。画中的“虎”并非单纯的自然生灵,它既是东方传统中勇猛与力量的象征,又暗含了现代人对“自我突破”的隐喻。我用流动的笔触和色彩,试图让虎与山融为一体。这种手法既呼应了传统文化中“物我两忘”的哲学,也暗示了人与自然对抗、共生的复杂关系。这种色彩冲突构成了“自然”与“侵入”的视觉辩证。至于自然景色与个人经历的联结,我的童年是在南方山区度过的。记忆中,蜿蜒的山径、潮湿的雾气、突如其来的暴雨,构成了我对“危险”与“探索”的最初认知。对于丛林的记忆在血液里流淌。

画面中的背影原型是我九十多岁的外婆,也是所有在生存裂隙中跋涉者的图腾。那种微驼承载着一生的浑厚,你凝视她,仿佛是一本读不完的人生传记······她的脊椎弯曲成一座桥的弧度,连接着土地与天空、苦难与超越。在当代艺术常将女性身体符号化的语境下,我选择让背影保持沉默的重量——不展示面容,只留下脊骨如山脉般的隆起。这或许是对“女性力量”最本质的诠释:无需宣言的坚韧。

此外我大部分的作品标题都是系列号,希望减少对观者的干扰,回到绘画本身,减少叙事。这幅《虎山行》是个例外,它让我不得不给它取了这么一个标题,当时就是想表达这么一个女性形象:她坚强、果敢、独立、自信······即使前方荆棘丛生、猛兽成群,她也要不顾一切,明知山有虎偏向虎山行。可能也是当时我给自己的某种心理暗示,鼓励自己,致敬每一位勇敢的潜行者。

李满金,《背影NO.1》

布面丙烯,180X210cm,2021

李满金,《虎山行》

布面丙烯,180x420cm,2019

在作品中,红色线条是如何意外出现并被你保留下来的?这条线条对整体作品有什么特殊的意义吗?

李满金:那些红色涂鸦线条,最初确实是对完美主义的一次冒犯。但当孩子的蜡笔划过草图时,我忽然意识到,艺术与生存何其相似——我们总在秩序与失控的拉锯中寻找平衡。我决定保留这些“事故痕迹”,甚至刻意去临摹和强化,让它从“偶然”升华为“必然”。

这并非对偶然性的浪漫美化,而是一场关于“权力让渡”的实验。在传统绘画中,艺术家是绝对的造物主,但我选择与未知共谋,反而让画面生长出意料之外的筋骨。就像山民在峭壁上凿出的步道,从来不是笔直的,而是顺应岩石的裂痕自然延展。

这些线条最终成为画面的“隐性叙事轴”,观众的视线会不自主地跟随它们游走,如同跟随溪流穿越密林。或许这正是我想传递的——生命本是一场被意外不断重构的旅程,而艺术的尊严恰恰在于对失控的诚实接纳。

珍·古道尔博士的环保精神很具有影响力,你是否有计划继续探索与自然和谐共存的主题?可以跟我们分享一下这次参展的特别心得或收获?

李满金:我创作的初期就一直关注流浪的猫猫狗狗,甚至曾经一度给自己设定的创作题材范围是:只画那些带有强烈生命力的东西,那些流浪的动物和野蛮生长的植物都非常吸引我。到现在我创作的内容也大多跟自然有关,我一直深信大自然是我们最好的老师,我们需要的答案它那里都有,关键是我们是否能够感知到。我最新的作品《果实》和《新绿》系列,如果不是前几年特殊时期被长时间隔离在家,连楼都下不了,我就不太可能会注意到这些事物,更不可能如此专注地去感受它们。

珍博士的故事我很早以前就在书上看到过,最近又看了纪录片,非常敬佩,能和她生活在同一个地球是我的福气!她的实践让我意识到,真正的“共存”不是浪漫化的凝视,而是强大的共情与共生。因为这次展览我对珍博士和她所做的一切有了更全面的认识,看到九十岁高龄的她站在一个软垫椅子上演讲将近一个小时后,关于她所有的传奇和伟大都具象化了······我希望把这份敬佩和感动转化到创作中,激励自己,不枉此生。

对话 沈括

你提到“陌生”一词在你的作品中有着多重含义。在创作过程中,你如何选择和表现这种多层次的含义?

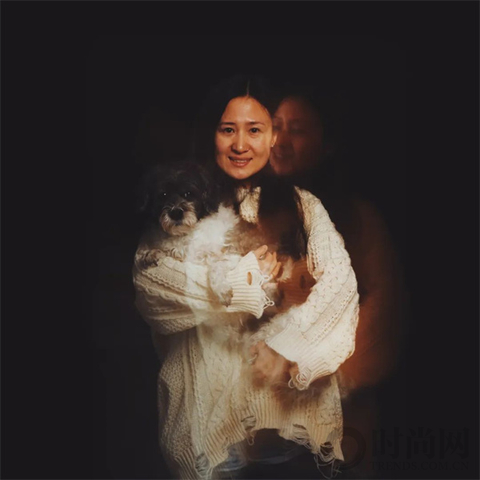

沈括:这组影像装置是我对于中国流浪动物救助人这个群体的一个长达十年的社会观察。画面中的动物大部分来自非法狗肉运输车、实验犬、繁殖犬。“陌生”在自然界中代表着未知、恐惧甚至死亡,然而正是有着很多陌生人的出现,才让这些流浪动物有了不一样的结局。

我把他们的影像放进一个日历翻页器当中,既是他们生命每分每秒的计数牌,也象征着无限循环的一种无尽困境。画面中的那一秒钟,交织着无数时刻的痕迹,救助人和这些动物不断地相遇、分离。随着时间的流逝,回忆逐渐变得模糊不清。

沈括,《你好陌生人》

影像装置,30×420cm

在十年的观察过程中,你是否遇到过一些令人深思的瞬间或故事,让你对流浪动物和救助人群体有了新的理解或视角?在当今社会,艺术在推动动物平权方面能够发挥哪些具体作用?

沈括:这些救助人大部分是我身边的朋友,他们实际上都在为动物的平权和解放做着努力。但是由于缺乏系统性的干预和道德的约束,超负荷的救助工作显得徒劳无功。这些救助人的生活状态正如希腊神话中西西弗斯的故事,那是希腊神话中天神对于凡人最著名的惩罚,也是这个作品的灵感来源。

装置作品中所表达的正是我对于这一群体状态的担忧和困惑。时至今日,我们应当从哪种角度去看待环境问题和动物保护以及我的这些朋友们?当涉及到公序良俗、经济利益和道德等复杂关系的反思时,情感与理性常常处于一种微妙的平衡中,任何绝对的判断都显得困难。

你如何看待珍·古道尔博士的环保精神及其在全球动物保护领域的影响?这些理念是否在你的创作过程中对你产生了启迪?

沈括:说到动物解放,我们今天可能觉得模糊不清。但是我们不妨想象一下:在1860年黑人解放运动中和白人奴隶主谈论黑人的平权显然是匪夷所思的;在1960年女性解放运动中,同工同酬、避孕、冠夫姓自由等等基本权利,在男权社会也是无从践行的。

文明的递进过程中,人类的意识一直在等待着某一时刻的觉醒。也是受到珍·古道尔博士的感召,相信我们凭借着共情与直觉,总有一天动物解放会和女性解放、黑人解放一样,成为人类文明进程中的一段历史。

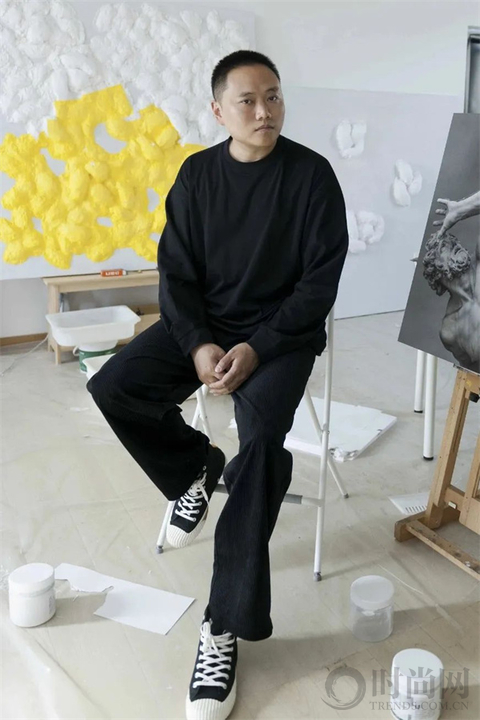

对话 伍伟

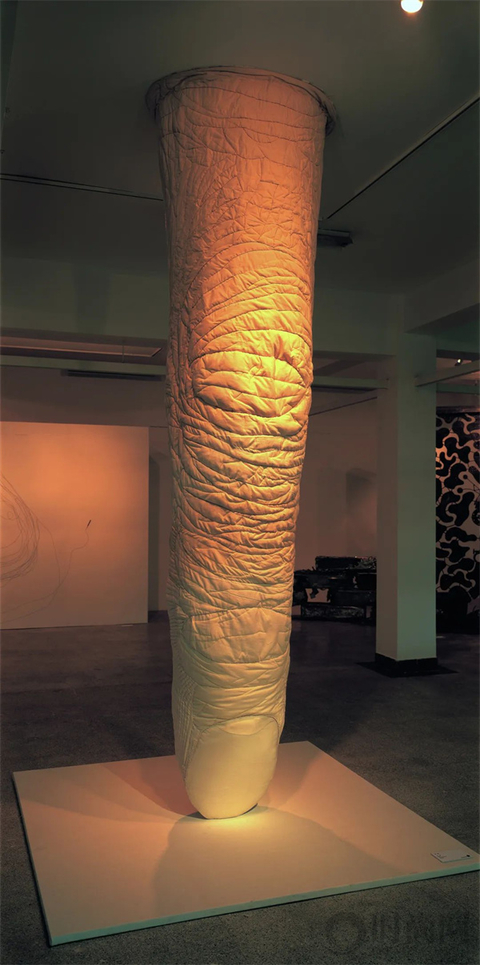

《皮毛·罝》这件作品中探讨的直觉和触觉,是否与你个人的生活经历或成长环境有某种深刻的关联?

伍伟:“触觉”从开始创作到现在一直是我重要的线索之一,从早期的作品《食指》(创作于2009年,棉布材料,85x85x350cm)可以看到放大的皮肤褶皱,用堆绣的方法,实现触感和身体的强化。“感受”在任何一个艺术家的创作中都是重要的引线,只是每个人的感受器不同,在作品中也会有不同的方向。从我个人经历来讲,我更注重个人感知和外部环境跟自身的关系,艺术家的行动不可能脱离知觉感受和情感经验,从这个角度讲,每个人的经验都是独一无二的。创作有的时候很像是非理性的产物,但完全服务于概念的或者说是过于概念化的作品会显得空洞且无聊。

伍伟,《皮毛》

木板上纸张,190x160cm,2021

伍伟,《食指》

85x85x350cm,棉布,2009

在你的作品中,“皮毛”传递了哪些视觉信息和情感?你在创作《皮毛·罝》时,是否有特定的哲学或文学作品对你产生了启发?

伍伟:“皮毛”系列有很多层面的表达,首先从视觉上它是抽象化的,不具体指向某一种形象,甚至只是一抹色彩。从质地上又给人以不同于绘画的感受,强调了生命感,以及生命力量的无限延伸。从文化层面讲,它又和纸张、书籍、记载、阅读相关联,指向了一种故事性,也是神秘主义的映射。这次展览的作品《皮毛·罝》强调了不同材料之间的对峙,一方面是无限生长,另一方面是不断限制。在福柯的著作《疯癫与文明》中,疯狂者被认为受到恶魔或邪恶力量的支配,而社会对待疯癫的方式是将疯狂者隔离起来······这也是文化和野蛮的长期对峙与彼此消耗、融合。

你怎么看待珍·古道尔博士与环保主义的事迹?未来还会有哪些具体的主题或材料想要尝试?

伍伟:我尊重珍·古道尔博士的工作,也敬佩她对全球环保主义事业的贡献。人类早在几万年前就开始对地球环境进行改造和破坏了,《人类简史》一书中提到,智人登陆澳洲后,澳大利亚24种体重超过50公斤的大型动物灭绝了23种。可以说,现代人类环境保护意识的觉醒应该当作一次新的“认知革命”。对艺术家的创作来说,环境和社会是绕不开的问题,材料不是核心而是手段,我希望观众可以在观看作品的过程中有新的体验和更深的思考。

出品人:邢丽 / 监制:周樱 / 内容策划、撰文:Jessie / 图片来源:受访人提供