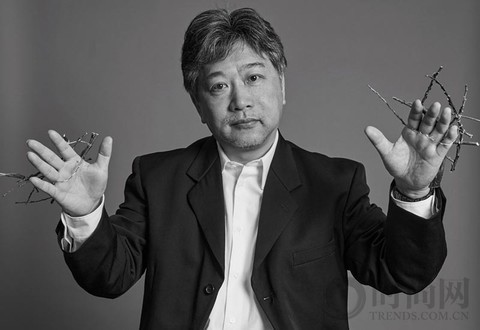

是枝裕和

笔者抵达时,里面正在拍摄,房间里满是各种语言的海报,一叶金棕榈在其间有熠熠柔光。拍摄完,工作人员告诉笔者,采访在是枝裕和个人的工作间进行。

走进去就觉得要被书和资料淹没了。门口的书架上,摆着《海街日记》里四名女生的合影、导演和树木希林的合影等,室内有很多书架,满满当当,由地面直逼天花板。

有长沙发,但那沙发上也摆满了书,看上去并不凌乱的原因大概因为摆放齐整,沙发上的书也是一摞一摞的,稳稳地靠着沙发背。室内除了是枝裕和导演书桌前的可旋转靠背椅,还有一只圆凳可坐。

是枝裕和

这个空间大约二十来平米,四面书壁,两面有窗,书桌的右手边和左前方都有窗户,窗外是树木新绿。他进来后,坐定,对着摄像机,先说了句:“东西太多太乱了,拍的时候把我的两旁模糊一下啊,不好意思,让你们在这么窄的地方采访。”

我们连说:“没关系,很荣幸能进入导演日常工作的场所。”

是枝裕和

是枝裕和几年前曾经对日本媒体说,小时候喜欢拿本书钻进日式壁橱。此刻我们眼前这个堆满了书的工作间,像是放大了很多倍的壁橱,但有了窗,有了光,是一个人的城堡。是枝裕和说他可以24小时在里面待着。

这个事务所自2014年设立,也就是说,2015年的《海街日记》、2016年的《比海更深》、2017年的《第三次杀人》、2018年的《小偷家族》、2019年的《真实》、2022年的《掮客》和2023年的《怪物》都由此诞生。

是枝裕和

这些电影都有灰暗,也有温暖。是枝裕和说他不拍让人感到绝望的电影。“不能让观众走出影院时,觉得生而为人好痛苦啊。”这句话是他在电影大师班上说的。笔者记得在2006年,《最好的时光》在东京上映时,侯孝贤曾说,之所以拍电影,就是为了和观众追寻黑暗隧道一样的生活尽头那一点点的光。

那一点点温暖的光,早已延续到是枝裕和的电影里。

是枝裕和

还有,是枝裕和的新作构思已开启在他绿色封皮纸质笔记本上——他有记录的习惯,想到什么,立即手写记下。“故事就要从这里诞生,从这里山一样的资料里诞生,但是内容保密。”他笑着说。

采访之后,适逢是枝裕和担任2024年戛纳电影节主竞赛单元评委的消息传来。他与戛纳,缘来已久。

是枝裕和

他入选并获奖的影片有《Distance》(2001年,主竞赛单元)、《无人知晓》(2004年,主竞赛单元,最佳男演员奖)、《空气人偶》(2009年,一种注目单元)、《如父如子》(2013年,主竞赛单元,评委会奖)、《海街日记》(2015年,主竞赛单元)、《比海更深》(2016年,一种注目单元)、《小偷家族》(2018年,主竞赛单元,金棕榈奖)、《掮客》(2022年,主竞赛单元,最佳男演员奖)、《怪物》(2023年,主竞赛单元,最佳编剧奖及酷儿金棕榈奖)。

是枝裕和

Q&A:

您4月17日向日本政府提出了四项日本电影业现存的问题,您自身已是世界知名导演,还会在创作中遇到困难吗?发声是为了年轻的电影人们吗?

是枝裕和:基本上是为了年轻人们。我自己的现场也有要改善之处。比起十年前,当然是好多了。那时候让小孩子晚上拍片都挺正常的。现在终于按规定晚上八点拍完,一边照顾着童星,一边拍摄。但从劳动时间长短来说,我自己的拍片现场也有需要改善的,像拍摄的休息天之类的。

至于我自己,说实话,你们看看我这个工作间,我一直都在这儿,24小时可以在这儿,我自己没有什么公私之分,我个人是一直在这儿反而觉得很幸福,所以我个人的话,并不需要改善工作条件和环境,但那样的话,周围人比较惨,为了让同事们能休息,所以设定结束时间,“今天就到此为止吧”,然后我去干自己别的工作。

主要还是为了年轻人,现在年轻人很难出道,要以自己企划的作品出道真的太难了,很难拉到资金。就算出道了,要拍第二部也特别难。对于造成这样的局面,我感到有种责任。放映的作品增多了,但工作人员却减少了,留不住年轻人,包括这些方面,都需要有改善。

在您的提案中,提到这不是为了日本电影,而是为了电影文化。是对电影的使命感吗?

是枝裕和:(笑)说使命感可能有点太高大上了。比起中国和韩国,日本导演更多地在和法国人合作,基本上都在和法国共同制作,比如河濑直美、黑泽清、深田晃司、滨口龙介,包括我也拍了一部,他们都有自己创作电影的自负,但为了让电影文化更丰富而合作,因为法国是会为了电影更好而花钱的。

去戛纳电影节时能感受到他们那种意识,在法国拍电影非常能感受到。怎么举例呢,比如说奥运会,日本一提到奥运会就要说“国益”,国家利益,但那本来是为了让体育文化更丰富而开始的,并不是国家对国家之战。

这种情况也适用于电影界,无论向业界团体或者向国家说点什么,都会被期待被要求回报,比如说:把税金用在这里,对于国家利益有这样的回报,从外国会反馈回来这样的回报。基于这样的思维,所以结果也会是贫瘠的。风物长宜放眼量,日本应该有更长远的目光来对待电影。

是枝裕和

说说您的创作之路,似乎经常是一环连一环自然产生的企划?

是枝裕和:确实,因为自己的主动而开启的工作不多,拍摄福祉关联的纪录片时,采访了一名丈夫自杀的女性,用了一年时间,写了一本书。

就有制片人对我说,有一本小说和你采访写作的主题一样,我想拍成电影,你来拍,怎么样。因为正好是我喜欢的作家(译者注:宫本辉),就决定拍了,那就是《幻之光》。我的工作基本都是这样自然“诞生”的。

又比如拍《无人知晓》后,因为要去世界各地的电影节,那时正好在电视台接了拍日本宪法的纪录片,那我就想了解战争加害方是什么情况,想看看各国各地是怎样记录下来的,所以我就在电影节时多留一天,顺便去拍。

最新作《怪物》是《幻之光》以来第一次您采用别人的剧本而不是您写的,是被什么地方吸引了?

是枝裕和:我刚拿到时就已经是三幕式了,在阅读时,我停不下翻页的手,一气读完,被深深吸引,和我平时自己写的剧本是另一种讲故事的方式,它有很强烈的吸引力,吸引我自己也加入其中去寻找谁是怪物。

到了第三幕,即进入到孩子们的世界,我立即领悟到坂元先生是想让我来拍这些部分,我很高兴,觉得拍起来会很有劲。

有评论说是讲性取向的电影,但感觉更多还是拍孩子们的世界?

是枝裕和:是的,我觉得坂元先生一开始也是想这么写的。

《怪物》最后孩子们在废弃车厢里好像是被泥石流淹了,但描写是静静的,您的影片都有这样宁静叙述重大事件的场景,请问是怎么做到的?

是枝裕和:坂元先生和我都是这样,创作中常有同样的主题,比如我非常喜欢他的《尽管如此也要活下去》,事件中心也是有一家人的小女儿被杀后开始的故事,但并不会去描绘被杀的瞬间。

我也是这样,有什么大事件发生的话,从发生后的状态开始讲故事,而不需要用回忆场景来做说明。在发生之后的时间流逝中,让观众想象发生了什么。所以不会有惊悚的、吓人的场面。

这次的《怪物》也如此,在画分镜图时,那节车辆就是翻车了的状态,而不会有因为车子被泥石流冲击翻了的镜头,我很喜欢这样,所以大人在找到这辆车时从车里能发现什么孩子们的痕迹?这一段我和坂元先生经过了仔细推敲。

在拍摄现场,首先是美工将这个场景布置好,花了很多时间布置,定好摄像机位置,是大家一起做的。后来大人用手抹掉玻璃窗上的泥,雨水打在上面,水滴漾开,仿佛星空,那是在现场我和摄像师发现的,觉得这一画面很好,那是很象征性的画面,用了很多,那是预定之外的。

是枝裕和

之前读过您和坂元先生的对谈,感到你们都是很关注社会问题的创作者,您的创作目的是想提出社会问题吗?

是枝裕和:我不是为了启发社会思考而创作的。我和坂元先生都是这样吧。

您想做的作品,恰好成为了这样是吗?

是枝裕和:世界上每天发生很多事件,接触这些时,会有种违和感,会想:“真的是这样吗?”所以“违和感”是我创作的重要缘起。这么说可能不太合适,我会想,这事发生时,如果有这样那样的折中法,是否会有变化?

比如《小偷家族》,就是因为有一个这样的事件,一家人偷窃,被告上法庭,他们卖了各种偷来的东西,只有一根钓鱼竿没卖,也是因为这根杆而败露,被逮捕。我看到这个新闻,就想他们为什么没有卖钓鱼竿,这事就留在我脑海里,我觉得只有一种可能,那就是他们喜欢钓鱼。得到一根好的钓鱼竿,想拿来用用。

有血缘关系的亲子,用偷来的钓鱼竿去钓鱼,我想拍这样的画面。那就是影片起源。所以对我来说,“偷窃”这个社会问题并不是要拍的理由。

导演的作品有很多没有血缘而因人情结合在一起的人们?

是枝裕和:是的,我想描写血缘关系之外的,人们是如何构建这样的亲人关系的。我对此有兴趣。

以前读过您每天八点起床,半夜两点睡觉,现在也是吗?

是枝裕和:是(笑),没变化。昨天也是这样(笑)。因为工作干不完。要是干完了我也睡觉的。不得不做的事、想做的事,太多了。还有虽然与工作无关,但我自己想干的事儿也很多,录了很多拳击比赛到现在也没时间看。

是枝裕和

导演的工作有多少是喜欢干的,有多少是不想干的?

是枝裕和:不想干的活儿,我基本上不干,交给员工,我对他们点头哈腰充满感谢。还有特别不爱干的是整理收据,按月分类,很不喜欢,但必须做。还有就是,收拾这间工作室。再不收拾真的不行了,同样的DVD都有好几个,因为找不到,不如买新的,所以就多了。

但非常有书斋感。

是枝裕和:这些书如果读了就好了,但都是放着。

您的书桌像是叫作学习桌的那种学生写作业的。

是枝裕和:这是欧洲来的复古家具,现在成了堆东西的,所以看不出是好东西了吧,其实还蛮高级的。

疫情三年,现在看上去是结束了,您觉得我们的现实有什么变化吗?

是枝裕和:“线上”成了正常的工作方式。我不喜欢。因为留不下记忆啊。我在线上谈过话的人、见过的人,都在记忆里留存不下来。

从线上画面确实无法飘来空气。

是枝裕和:我曾上过线上课程,画面上四十个人的头像,有的不露面,用的是画像(笑),即使上了一年课,也记不住对方,也不知道我自己说的话有多少是传递到了对方那里。所以那一年我上的课,基本没留在记忆里。觉得挺对不起那些学生的。所以能够见面的话我都尽量见。共有空间是很重要的。

疫情期间有很多地方不得不封控,现在虽然结束了,但对于社会心理来说是否有影响?

是枝裕和:《怪物》拍的就是这样的现实。虽然企划是在疫情前就有的,但拍出来的正是疫情后的世界。大家都以狭窄的视野看世界,人和人互相不理解而一路向前,这正是现在世界各地在发生的。都认为对方是怪物。

是枝裕和

之前读过您和细田守先生的对谈,您说过对人和世界要持肯定的态度?但现在听您说,世界更隔离了。您认为世界会变好吗?

是枝裕和:我不认为会变好,但如果绝望就没法创作了。既然在创作,就得相信可能性。我和细田先生对谈应该说的是拍电影不是为了自我表现,而是创造一个公园,让大人孩子都能来玩。

那也是我喜欢他电影的地方。我的电影,不知道孩子们是否能喜欢。所以对观众没有“要这样看电影”的强迫概念,是开放的。

在短视频以及AI盛行的今天,很多人似乎已经不愿意再花2个小时专注去看一部电影了,您的创作会因为这些改变而有所适应吗?或者您会为此做一些调整吗?您会主动去刷短视频或者直播吗?

是枝裕和:抖音那样的?我也看的,但我不想去做,那是完全不同的事情。关于直播,不经过媒介,可以直接听到粉丝的声音,从时代变化来说,如此追求也很正常。现在经常会发生因为中间的媒介传播而被改了原意,然后被扩散、炎上,这样的事我自己也经历了多次。

从这点来说,自己直接发出声音是安全的。但我本身对此没有兴趣。将自己思考的事情通过自己发布出去,不会出现自己已知范围之上的东西,而被采访时,会去思考,自己本来没想到的地方也会浮现,因为是对话,比起自言自语,我更喜欢对话。这是我喜欢的方式。世界越来越多人只管自己发声,我不觉得是好事。

您之后的工作有什么计划呢?如果能说的话。

是枝裕和:(笑)不能说。是从这里面发生。从这个书房。

是从这些书籍吗?

是枝裕和:不只是书籍,我想做的企划,现在已经有堆成山那么多的资料了。

您的企划是如何开始的?像刚才说的违和感吗?

是枝裕和:基本上是的。从违和感开始。然后会立即拿纸笔记下来。

是枝裕和

去年东京国际电影节上,看到您在大师班上播放了在台湾的老照片。关于台湾的导演,您喜欢的是侯孝贤和杨德昌是吗?

是枝裕和:如果没有见到他们二位,我就不会成为电影导演。

是指看到他们的作品,还是说见到他们本人?

是枝裕和:都是。20世纪90年代,我为了拍他俩的纪录片而去了台湾。当时我想,我也要成为电影导演。他们两个人完全是不同的,却都很有意思。

那时,侯孝贤的《戏梦人生》要在日本上映,富士电视台想拍一部侯孝贤来日本时的纪录片,让我去,我就说,这样拍的话就只是电影宣传,当然我也会拍会做,但我希望去台湾拍,然后同时拍杨德昌。所以有了《当电影映照时代:侯孝贤与杨德昌》。

现在都是珍贵影像了。

是枝裕和:是的,那时杨德昌正拍《恋爱时代》,现场有很多他的弟子。前阵子我去香港参加电影节,现场也有那时的人,现在在当演员。30年过去了,真的非常高兴。我的出发点就是那里。

对中国粉丝有什么想说的吗?

是枝裕和:最近知道看了我电影的中国观众挺多的,我很高兴。我见到了贾樟柯、张艺谋、梁朝伟,上次在上海还见到了陈可辛。还去了陈可辛新片现场,见到了章子怡。我很喜欢这些交流,和同时代的亚洲电影人相聚。现在我还没有什么在中国拍片的点子,希望以后有机会实现。

摄影:Leslie Kee / 策划:葛海晨 / 编辑:Timmy / 造型:Takafumi Kawasaki / 妆发:Hanjee / 采访 & 撰文:杜海玲、礼美 / 制片:王晓燕、竹村昌宏(@TokyoLady工作室 ) / 编辑助理:王路、段雨