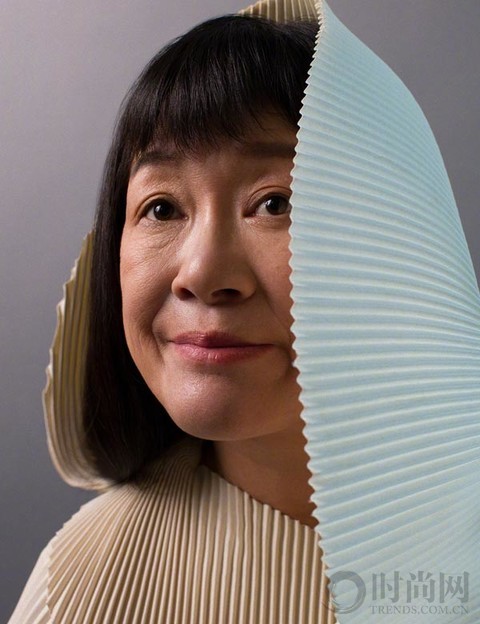

余秀华

初夏的上海,一年一度的“BAZAAR ICONS”盛典如约而至。璀璨之间,一众明星把最热烈的欢呼与掌声献给了一位诗人——余秀华。她蹒跚登上舞台,领取“年度女性作家”奖项,继而奉献了反响热烈的获奖感言:

“虽然我不知道真正的时尚是什么,但我觉得时尚是流动性的,每一个时代的要求都不一样。我觉得我个人的时尚就是努力做我余秀华。我想我最大的不会消失的时尚就是做我自己!”

的确,这就是她的内心写照,永远忠于自己的世界,用诗歌书写爱与痛、欢与愁;即便必须接受先天脑瘫这样的不公命运,却依旧坚韧前行,在嬉笑与理性间直面人生。

余秀华

在半光明里写出《后山开花》

暌违八年,当余秀华再次与读者见面,是带着她的最新诗集《后山开花》。一袭红裙,手抵额头,在高大座椅上松弛而坐,花草肆意生长,头顶一轮新月——新书封面上绘出的意象,也许正是她的内心写照:随性,真挚,内心同时蕴藏着炽烈与清冷,从乡野里来,又总是回到乡野里去。

她说:“像是把头埋在水里,不顾及呼吸,一直游下去,永远找不到对岸,但是除了游动也别无选择。这样的状态是我的生活状态,也是我的写作状态:没有目的地写,不求甚解地写。”

“没有目的”大概是最“余秀华”的存在方式。无论是生活还是写作、爱情还是诗歌,对于她而言,存在本身就是意义。

由于新书发布的缘故,余秀华开始了密集的读者见面活动。读者们最关心的问题莫过于“与八年之前相比,有哪些改变”?事实上,《后山开花》是她过去很长一段时间的作品,从中依旧能看到激越的情感和敏感的神经。她说:“除了我本人年龄的增长,作品本质上并没有太多不同。”转而又戏谑着告诉我们:“对于这个问题,我每次的回答都不同!”眼里满是孩童般的天真和顽皮。她时常在嬉笑与真挚之间横跳,让人猝不及防。

《后山开花》收录了她的240首诗作,全书分为6辑,承载着有关村庄、旅途、人物、爱情的痕迹。从村庄的变迁到情感思绪,从旅途见闻到个人随想,她的笔触依旧细腻而触人心弦。

她深爱着村庄,谈起故乡,语气总是柔软——湖北省钟祥市石牌镇横店村,此地也因为她的存在被更多人耳闻或到访。她告诉我们,横店村的村民们已经从原始的离散居住状态变为了集中居住,新农村的形态之下,人们的生活方式却并未有太大改变。问及村庄和故乡的意义,她说:“不存在特定的意义,只是我出生在那里、生活在那里。如果我们总把什么事情都往意义上套,反而找不到意义。如果一定要说,它的意义就是存在本身。”

新诗集还有一部分作品是有关遇见的人。余秀华坦言自己与很多人都是泛泛之交,有些是在人生旅途中偶遇,有些是以诗歌为纽带而结识,彼此没有太多需索;在相处的过程中,余秀华认为最重要的是“好玩”。她与人们相见、相识、相聚,一起吟诗喝酒,貌合神离或情投意合在她看来都不重要:“大家聚在一起挺好的,无聊地聚集在一起,有时候就变成了好玩。我们纯属是以诗歌的名义在一起吃喝,然后各自分散。”

然而,究及写作本身,余秀华认为写作是个人的、私密的事情,就如同存在的意义就是其本身一样,她不断书写,就完成了写作的使命。在诗歌里,她不惧将感受呈现给世人,也不吝啬交出经历,完全将自己平铺于文字之上。一万个读者心中有一万个余秀华,高尚的、粗野的、炽烈的、凉薄的,之所以不同,是因为在隐秘的阅读中投射出了不一样的自己。

余秀华

用舞蹈展开全新的体验

一个诗人的幸福之处,就在于能够自由地以诗为舞,余秀华便是如此;而之前她也从未想象过,在诗歌的基础之上自己还会找到另外一种方式去抒发、去表达。

这份机缘起始于两年前。国际知名制作人Farooq Chaudry通过余秀华的经纪人胡涛找到余秀华,希望能邀请余秀华开展诗歌舞蹈剧场的合作。Farooq曾打造过众多成功的舞蹈剧场作品,在国际艺术界享有盛名。然而,在余秀华心中这一切都与自己无关,在她看来,行走尚且困难,舞蹈更是无稽之谈。然而面对Farooq锲而不舍地联络,余秀华最终还是对经纪人松了口:“欢迎他们过来。因为只要见我一面,立马就死心了。”

于是,Farooq与妻子跋山涉水来到了湖北横店村,到余秀华的家中与她相会。然而,双方的碰面并不像余秀华想象中那样能打消Farooq合作的念头,反而加深了Farooq与余秀华合作的决心——Farooq教给余秀华若干舞蹈动作,又在她的一次次重复之间看到了超乎想象的蓬勃力量。

另一边,余秀华也决定给自己一次尝试的机会——试着打开自己,试着用肢体语言去表达。不知不觉,Farooq夫妇在湖北停留了一周时间,在每天与余秀华的接触和肢体训练中,越来越坚定合作的想法,并最终确定了合作。之后双方又在舟山花鸟岛进行了第一阶段的正式排练和创作,作品开始慢慢成形。

在项目中,余秀华不仅是表演者,更重要的身份是创作者,要为整部作品创作全新的诗歌。回忆起创作的过程,她如同一个贪玩的学生,笑着说:“直到最后要交作品的时候,Farooq催我,我才开始动笔。”随即又“凡尔赛”地补充说:“在最后关头我一口气完成了所有的诗歌创作。”

余秀华

虽是玩笑,但诗中喷薄而出的意识与情感却很难不惹人想象,她独自写诗直抒胸臆的那几个夜晚是怎样的动人。

余秀华喜欢夜晚,喜欢月亮,在她的很多作品中都有关于“月亮”或“月光”的意象,仿佛如她本人,怀揣七分温柔、三分清冷。她说:“说来也奇怪,人们总觉得我是一个热烈的人。但我其实不太喜欢那么热烈的事或人,比如太阳。有时候你很难说清一个人到底是温柔的,还是暴虐的。”

就这样,冥冥之中余秀华走入了一段新的体验。在横店村,在花鸟岛,在纽卡斯尔,在伦敦,团队几次共聚,共同开会、讨论、排练、修改,作品最终被命名为《万吨月色》。

从习惯了独自创作的诗人,到与团队共创的创作者,从用文字直抒胸臆到用肢体表达内心,无论是巧合还是注定,余秀华都用自己的方式创造着新的人生体验,并在世界与自己心中留下印记。也因为这一次尝试,她变得更加温柔:“我曾经害怕别人碰我,对于肢体接触有一种天生的排斥,特别是如果有一个女人突然抱住我,我会吓一跳。但因为《万吨月色》,我觉得女性之间的碰触还挺好的,我接受了这件事,甚至觉得女性抱住我,还挺舒服的。”

2024年4月,英国伦敦大英图书馆里除了厚重的书香,还有无数双充满期待的眼睛。人们终于在现场以中英双语的形式听到余秀华的诗歌,更欣赏到《万吨月色》的选段震撼上演。她时而舞动、时而静止,与舞者们交错着、又游移着。舞台上,那个曾经拒绝舞蹈、不喜旁人肢体接触的余秀华,与温柔的女性们彼此环绕,舞出了生命的力量。

余秀华

做生活里真实的“演员”

尽管余秀华宠溺式地“笑骂”读者“我是一个感情世界的失败者,你们却总是问我关于爱情的建议”,但无论如何,她的确有一种魔力,让人们将她与爱情二字相关联。也许因为,她在爱情里做了太多人们想做却没有勇气实现的事,也说出了人们想说却羞于启齿的话。

她笑言,自己没有之前那么恋爱脑了,但也期待更好的人到来。话锋一转,又继续对我们说:“我最近也确实在反思之前的感情出了什么问题,最后得出一个结论,也要给女生们忠告:一旦决定结婚,一定要做婚前财产公正,不要太相信人性。”

面对爱情,她去想象、去追逐、去投入、去受伤,即便知道有万劫不复的危险也依旧飞蛾扑火般全情投入。不久前,她与伊能静推心置腹地谈话,诚恳袒露出自己的情感经历与内心感受。人们在看到她感情伤口的同时,又何尝不是在舔舐自己的伤口?

她就是如此真实直白,在明媚阳光下敢于说出最灰暗的现实,当许多人还在一本正经冠冕堂皇,她一句话就能立刻让现实被打回原形。

余秀华爱酒,并不因酒能带给她哲思或灵感,她说:“开心的时候喝一点,不开心的时候也喝一点。什么时候不开心?和朋友闹别扭的时候。” 但同时,更重要的原因在于酒精能帮助她更快入睡。

在余秀华酒店的床头,放着一瓶强效褪黑素,里面空空如也。她笑着说:“我失眠很严重,为了睡着,要么吃药,要么喝酒。而在吃药和喝酒之间,我当然选择后者。”

书是她最好的伙伴。疫情期间,加缪来到了她的书架上。她读《鼠疫》,看到文学作品中的故事在现实世界中荒谬重现;读《局外人》,看到主人公像自己一样与世界格格不入;读《西西弗神话》,看到西西弗斯被罚推石头上山,每当石头到达山顶时又会滚落下来,感受到生命的本质就是永无止境的残酷磨难和往复不断地前行。

最近,余秀华的心头好是圣卢西亚诗人德雷克·沃尔科特的诗。她说:“虽然人们总是说榜样的力量,但我觉得你无法从一个人身上真正汲取所有。如果真的要我给人们建议,那就是多读书,读好书。”

她坦言自己常常想逃离人群,当无法逃离时,就只能选择共存,然后把自己定位于“演员”的身份。就如同人们看到的那样,她在生活的舞台上尽情绽放,演绎着爱与痛的最极致表达和对生命的热爱与敬畏。她说:“我无法主宰命运,命运是导演,我是演员。其实在生活中,每个人都是演员,每个人也都是真实地活着。”

正如她所说:“我最大的不会消失的时尚就是做我自己。”她是尼采口中“酒神精神”最动人的诠释者——人生最大的悲剧,在于它没有终极根据和意义;而她,敢于承担生命的荒谬与无意义,且并不因此而消沉衰落,这正是生命的骄傲,也是生命的尊严。

余秀华

Q&A:获奖像我生活中的一次高潮

这次获得BAZAAR ICONS 年度女性作家,颁奖盛典之后心情如何?

余秀华:它就像我生活中的一次高潮,结束之后,就过去了。

您曾经说自己的身份顺序是“女人、农民、诗人”,如今依旧是这样吗?

余秀华:你一开始出来的时候,标签可以让人一眼认识你,未必完全是坏事;但到了一定时候,标签就像路边贴的牛皮广告一样,会自己掉落。对于我来说“诗人”不是一个标签或身份,只是一种描述,说明你这个人是做什么的。一旦被诗人的身份禁锢,诗人就会变成文字的囚徒。

您近些年接受了无数赞美,也遭受过一些非议,面对这一切,您在新书序言中说“幸好自己的生活根基还算牢靠”,那么对您而言,什么才是生活的根基?

余秀华:你和你住的地方,你与亲人、邻里的关系,是牢靠的、结实的,没有矛盾,这就是生活的根基。

您觉得什么样的女性才是“智美女性”?

余秀华:很难定义,也没有必要一定去定义。一切概念都是扯淡。

编辑:李津 / 摄影:危玮 / 采访&撰文:郭蓉 / 造型:丁佳佳 / 化妆:宋秉宸 / 造型助理:姜慧 / 部分图片来源自余秀华