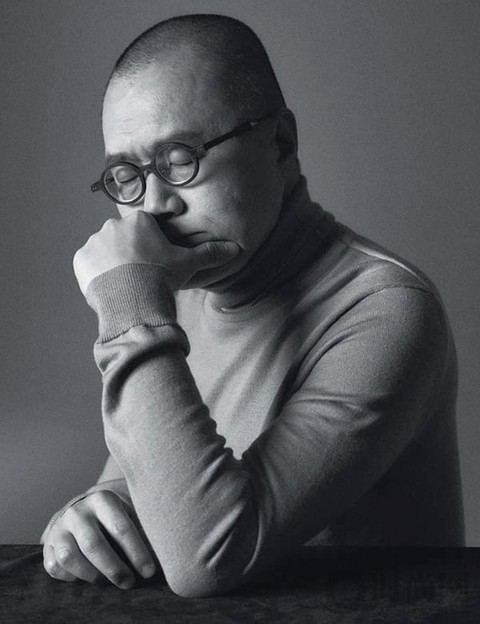

梁文道

很小的时候,梁文道就开始想人生的活法—小学六年级,他跟着外公、外婆还在台湾生活。

临毕业,教务主任来班里训话,说:“各位同学,你们很快就要告别小学,进入中学了!这是一个人生的转折点。你们小学活得那么自由自在,那么愉快,到了中学可就不是这样。到中学你们要苦读,因为上完初中还要升高中,中间还有一个考试,不是人人都能上高中,考上了高中还要考大学。这是很艰苦的历程,你们要有心理准备,要振作。”

说完,教务主任走了。梁文道开始想:“对,有道理,考完初中念高中,高三毕业考大学。”再往后,“考大学之后又怎么样呢?”

在台湾干了几年工作,“那干了几年又该怎么办?”该结婚,生孩子,把孩子养大,赡养父母。等到父母去世,孩子大了,自己也退休了,老了,最后的最后就死了。

“搞这么半天,原来最后死了。反正是死,那干嘛前面要做这些事情?干嘛要这么努力?它的意义在哪里?”梁文道非常疑惑。

他没有去问家长,自己一个人,内心有了巨大的翻动。

有两次他想到自杀。“反正迟早要死,为什么不早一点达标算了。”接近这种念头的行动是在初中二年级。他跑到学校顶层,看着地面,心里想着不如跳下去。激烈到这种地步,并不是真的困局,反倒是开启的过程。

梁文道出生在香港,四个月大的时候,妈妈把他抱去台湾外公家生活。

这样的童年其实自由自在。外公爱护他,给他足够的自由。梁文道的外公在他说来是很古怪的人。他经商,曾任西安商会主席,也是青帮西安香主。他一诺千金,但总不轻易说话。这些“古怪”的经历,都是梁文道道听途说拼凑来的,不是外公自己讲的。

初一拿到课本,看到内容荒谬,梁文道下了决心—不好好读书。他真的这么做,每每悬于留级边缘,就突击应付一次考试,总能过关。

梁文道疑惑人生的意义。来往于台湾、香港,他看到好多完全不一样的东西,为了解惑而带回台湾,在那时候就会犯更严重的问题。好学生看来,梁文道糟糕透了。

外公不管这些。他不在意梁文道的学校成绩怎么样,也不在意老师对他的评语,他只管梁文道怎么对人。外公每个月带他去两次故宫博物馆,书、画、瓷器一样样地看。他鼓励梁文道看书,但从不压迫他,看自己爱看的书就好。

“和外公的生活有一种奇特的安静。”妈妈和外婆从香港回来的时候家里会突然吵起来,其他时候则是另一种样子。他发现人跟人的沟通不需要说话,感情的交流也不需要表达。外公的沉默让他自在,让他感觉到有人跟你在一起,共同地面对着“那种孤独”。

一个读书人或一个知识分子该做什么样的知识分子,那种知识分子的态度就是你基本上不要去谈你对未来世界是更乐观还是更悲观,你觉得世界是更好还是更坏,你只需要关心你在做什么。他说《论语》是中国历史上第一本旧知识分子手册,他信奉《论语》里教的这个。

梁文道

看理想做了四五年,梁文道说它还像个婴儿,甚至可能还没出生。

他习惯慢慢地做事情,说起来他近年说话的速度也变慢了。混着“看理想”的背景音乐,还有一点低沉,和年轻的时候说话是两个样。梁文道的外婆今年98 岁,说他越来越像他外公。说话、走路,好多样子都像。

“不知道会不会有一天会不会变得像外公那样,开始进入到一个完全沉默的状态。”梁文道觉得有可能。

梁文道要讲好多话,这些话往往从一本书、一个事件开始。他自己的经历在这些讲述之后显得支离,其实也算得上古怪。

梁文道有很多自由去看很多书,“就像走进一个树林,原本是为了找一棵树,但走进去发现树林里面的奇花异卉,什么样的果子都有,美不胜收。你认识了很多植物,知道了它们生长的过程。最后你都忘记了当初为什么要走进这片林子。”

等到梁文道30 岁,他已经读过高中,读过大学,开始做事情了。很多人见到他的智识,他写专栏、做电台、录节目……这些能够回应小时候外公的发现:“在家里,外婆和妈妈在说话。外公会看到梁文道自己在后面自言自语。他转过头跟梁文道的妈妈说:这小子怎么那么多话?!”梁文道出名了。

1999 年,梁文道加入凤凰卫视中文台,成为《锵锵三人行》常驻嘉宾。还有他主持的《开卷八分钟》《文道非常道》以及大量的报刊专栏,成为了重要的公共知识分子。

2014 底,梁文道离开凤凰卫视,接受出版公司“理想国”的总编辑刘瑞琳的邀请,合作开发视频节目,成为“看理想”品牌的主理人,推出了《局部》《一千零一夜》《圆桌派》等视频节目,后来又上线了看理想APP,推出个人音频节目《八分》。这些节目成为很多人生活的一部分。

“看理想”品牌成立已有4 年多的时间,公司驻扎北京,加上台湾、香港的生活经历,梁文道是实实在在地生活在三地的人。这成为很重要的一种视角。

在这三个地方,都有他的读者和观众。但在这三个地方都有人以不同的理由讨厌他。梁文道倒觉得这是很高的评价。“我大概是说了一些话、做了一些事情是三个地方的人都基于不同的理由不能接受的。很有可能,那就表示第一它让我觉得我应该保持我的独立判断,我没有屈从于任何一套社会里面的一个主流的意识形态,我也没有那么简单地去接受跟否定这些东西。”

事实上,他更希望自己没有那么强硬的立场。很多时候就是立场先行了,看不到事情的真相,也考虑不到其他人的存在。如果是一个公共知识分子,他宁愿自己是对话者和倾听者。

现在看起来,小时候的困局其实是一种生机,源于他多了一些视角和空间看到更多的东西。看理想的品牌slogan 说:“想要探访文化生活的另一种可能。”

梁文道

梁文道解释这句话:“文化这个东西应该还有很多生机,它不应该是被束缚在一个已知的世界。一个时代里面有很多东西要再往前一步的时候,是从文化里面生出来一些东西去刺激大家的。如果我们还想我们的生活有更多的机会、有更多的可能,整个社会能够有更多的一些……怎么讲,我觉得我们有时候很怕不确定的东西,但是在我看来不确定的东西才是好东西。不确定的东西,才能够让我们看到更多未来。”

梁文道不把自己当作家,不认为自己的作品是书。公共知识分子的作品是身边的社会。“我在做的所有的事情都是对世界的一个回应跟反省。而我要做这些事情,是因为我希望能够参与对这个世界的一个塑造跟改变,并不是自大到一个地步,要让社会成为我想象中的样子,而只是在想怎么样做点什么,起码不要让这个社会变得太坏,或者说太恶劣。我的想法就是我能够做点什么事。”

很多人都知道梁文道曾想出家。30 岁左右变得很有名的时候,他心里遇到危机。觉得自己读了一些书,干了一些事儿,但在做人这件事情上挺荒废。这种能力由何而来?他从佛教的方法论入门,成了佛教徒。

梁文道走到这里的脉络和小时候解决疑惑时一样,为了找一棵树,进了一片森林。这和很多佛教徒学佛的顺序是相反的。他清楚了一件事,小学六年级就想人生的意义的是什么?其实不就是“一个做人的问题”—我把自己活成一个什么样的人。

他讲到很多年前他在一篇文章里讲到的故事。

有一位日本大禅师,日日修行,也没什么别的嗜好,唯独喜欢甜食。在他病重的时候,弟子们从全国各地赶来探望,当然也不忘带一些果子送给恩师,好让他在圆寂前尝一尝。终于到了快要坐化的那一刻了,老禅师一如任何道行高深的修行者,端坐席上,相貌平和。

然后,他竟然拿起了一块甜饼,放进口中,有点艰难地慢慢咀嚼。吃罢,他微微启唇,好像要说点什么,于是弟子们统统紧张地紧聚过去,心想师父要做他人生中最后一次开示了,非得好好听清楚不可。老禅师终于说话了,他只说了两个字:“好吃!”然后就断了气。

“这就叫活在当下,就是所谓的正念。因为你死前吃了一块甜品,你对甜品最直接的反应就是好吃,哪怕我马上要死了,我也只有这个最直接的反应。”