汪一

“自信到第一个学期”

“ 我就自信到研究生的第一个学期。”汪一说道。此处,他指的是自己对写实的信赖。在早于2015年的创作中,汪一的画里有浓郁的古典气息,标尺一样的造型是对此前十数年学画的总结。

这在当下并不常见,但在汪一这里却是必然。从初高中到大学,画得“准确”是不可逾越的准则,并逐渐为他养成一种“手感”。甚至自上海大学美术学院毕业后,汪一准备考研,想的还是继续画写实。“真是中毒蛮深。”他调侃道。当然,如果当时考研顺利,汪一将是另一条路上的艺术家。

向他递来橄榄枝的是纽约艺术学院(New York Academy of Art)。该校地理位置得天独厚,这意味着在接下来的三年中,他会有无数时光浸淫于西方顶级艺术博物馆里,能切身去看那些古典大师的作品。

不过,他的欣喜没能持续太久。准确地说,汪一在学校的第一学期就“铩羽而归”。“你觉得自己基本功是最好的,但禁不住老师问。”―问什么?“问你为什么这么画。”

面对老师的问题,汪一答不出什么。包括再后来,他在纽约的画廊里看到格外“不同”的作品时,又是另一种冲击。“不知道为何自己在写实上花了这么长时间。差别确实大,他们和我之前的思路、方式不一样,和我想象的也完全不一样,很震撼。”而几年后,这次挫败的寓意才慢慢浮现。

Q&A:

在创作写实作品的那段时间里,你心中的榜样是谁?

汪一:肯定是委拉斯开兹(Velázquez),我临摹过很多。

你怎么看伦勃朗(Rembrandt)和维米尔(JohannesVermeer)?

汪一:我在大都会看过原作,伦勃朗很有沉淀感。但看多了,整张画的“油腻感”会比较强,反而想去看看中国画“清爽”一下。维米尔的都是小件,件数也不多,能多看一会儿。

巴洛克时期的大部分作品都挺“腻”的,以及鲁本斯(PeterPaul Rubens),他的画真的有无法超越的感觉,但巨幅还是“油腻”。一开始你肯定会沉浸在里面,觉着画得太好了。但就像一直在吃大油的菜,味觉享受,后面身体就会不舒服。所以连同上课时的事,我就开始有点质疑“写实”,感觉越来越没道理。

所以,当观者看到其2015 年后的作品时,不必过于惊讶,汪一的转变不算突然。他被挫伤的自信帮了一把。这时,怀疑自己反倒成为珍贵的品质,其侧面是更小的试错成本,也意味着随时准备好打碎重来。

汪一

叙事的增加

如今,汪一的绘画的确是另一番模样。自2010 年毕业后,他兜兜转转去过很多地方,西北、藏区、美国东西海岸,风景是其创作主题之一;2019 年,带着《一个巴黎女子的拉萨历险记》,汪一再次进藏。沿着文本中的脉络走,走马观花的旅途变得不大一样。他人经验的叠加,带来的是想象空间的拓宽。叙事由此增设。

在新作中,汪一还纳入了大量童话故事的片段,画面色彩瑰丽丰艳,纯真的场景中带有些许“暗黑”。三年不便远行,其读物是王尔德的《夜莺与玫瑰》,《格林童话》中的《白雪公主》《小红帽与大灰狼》―他一边听有声书,一边等待合适的画面跃入大脑。

最近几年,汪一一直徘徊在这种趣味中。在其绘画里,你总能看到悬置的片段:目光跟随画布游走,故事的继续难下定论。加之来自莱比锡与后印象派的色彩,观者或许能为之一振,至少会多做停留―对汪一来说,“耐看”是重要标准。

Q&A:

你之前的作品与旅途见闻相关,为何现在会选择表现童话、寓言故事?

汪一:缺乏外部刺激,导致得自己找,我觉得离开叙事的画面就不太持久。这个主题快结束了,我应该还是会出去走走,切身的体验会多一点。

你选的都是小故事,但作品尺幅都不小,出于什么考虑?

汪一:我画前会有一张水彩小稿,信用卡大小,所以画幅会涉及它能撑多大。我试过很多尺寸,有时人物受限,没法表达表情或叙事中有意思和具体的点,细节会缺失。现在画得最顺的就是2×1.5m 或2×2m 的大小,正好跟我的工作方式契合.我不希望坐着画,活动空间小,感觉憋屈。

现阶段想去推进或解决什么问题?

汪一:我还是想改变“手感”上的习惯,因为很多表达会被准确度框住。这个不解决,就是挺大的瓶颈,趣味性是我一直以来希望做到的。我一直很看重诙谐和幽默,准确就让它变得冷漠了些,加一些随机和无序会更好。

你会把这几年的创作分为哪些阶段?

汪一:之前没有依靠叙事,纯粹是风景的时候,画面的消耗程度会很快。反而,你阅读作品,有了文本概念,自由性可能会减少,但画面的可持续性会长。基本是这样的变化。但在叙事里,我还是会留有一定的模糊性和开放性,不“看图说话”。至少现在,我还蛮乐在其中,没疲惫。

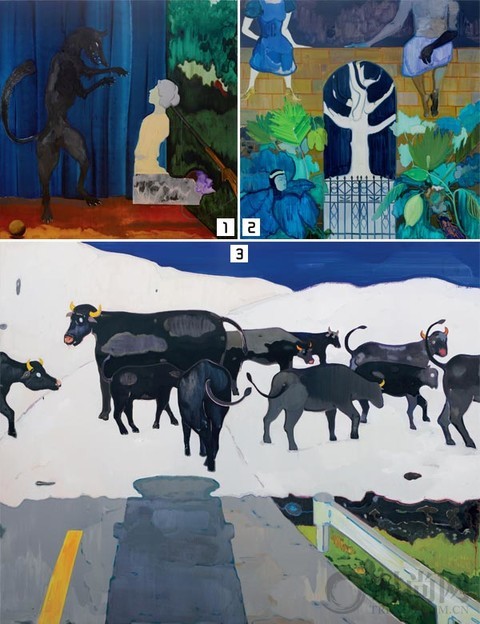

图1、汪一《狼与外婆》,布面油画,200×200cm,2022 年

图2、汪一《黑苹果》,布面油画,200×200cm,2021 年

图3、汪一《雪线》,布面油画,200×250cm,2018 年

自持的信念

这是汪一颠覆的十年:2010 年,他自纽约返沪,在M50 创意园中租下一间工作室,一“闷”就是三四年;2015 年,机会到来,做艺术开始能够维持其生存;2020 年,汪一入职上海大学美术学院,在母校做起了老师;去年,他举办了自己的第七场个展,作品迈入百万港元俱乐部。

出于某种考虑,少有艺术家会袒露作品进入市场对自身创作的影响。但在这一点上,汪一极为坦诚:商业介入有效地带动了其创作状态;并且,他目前正处于创作的“中场战事”中,焦虑地等待下一阶段的来临。不过,焦虑、纠结是汪一的常态,这种状态落在创作上恐怕就是谨慎。以及在对话中,汪一称自己很“社恐”。用这种非常当代的词汇来形容他,总觉得不大恰当,因其身上有一份古典气质存在。而“社恐”的另一面往往也是超常的专注度。汪一是这样的人,且不少大艺术家也是这样的人,比如贾科梅蒂(AlbertoGiacometti),比如爱德华· 霍普(Edward Hopper)……

就像在创作外的多数时间里,汪一专注琢磨着好与坏,毕竟做艺术以及做艺术家,成功道路的标准模糊,有时恐怕更需如履薄冰。比如他曾尝试过做装置,跑工厂、找材料、完善工艺,但因不像绘画需要“亲力亲为”而及时放弃;再比如,他欣赏乔治· 巴塞利兹(Georg Baselitz)对作品的掌控度,羡慕吕克· 图伊斯曼(Luc Tuymans)创作时的不犹豫,但仍清醒斟酌与前人的区别,审慎使用自身的能量。

好在他还在时刻周旋。因为在今天,诱惑遍地,“既要又要”等同于选择沦陷。而他想在严密的艺术史中找到容身之所。这不是自谦,也非宏图,人们在其身上能够看到某些潜质。何时前进,如何前进,汪一或许已有考量。

策划:齐超 / 摄影:贾睿 / 编辑、文:于明 / 采访:叶雨